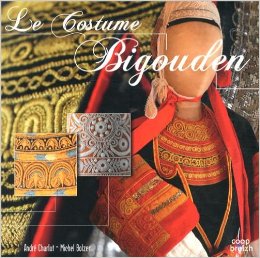

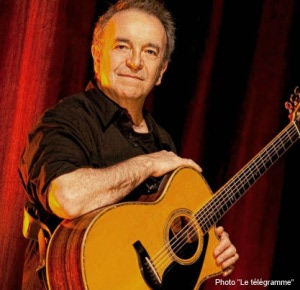

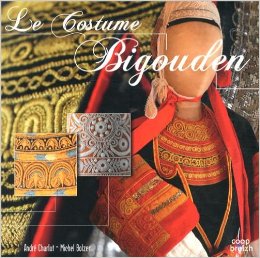

Michel Bolzer est un homme de passion et de communication. Il est , avec André Charlot, son complice de longue date, co-auteur du très beau et très riche livre « Le costume bigouden » édité par Coop Breizh.

Michel Bolzer est un homme de passion et de communication. Il est , avec André Charlot, son complice de longue date, co-auteur du très beau et très riche livre « Le costume bigouden » édité par Coop Breizh. Si sa connaissance du costume breton est profonde, il a aussi développé une véritable expertise sur l’une de ses composantes majeures, hautement symbolique : la coiffe bigoudène.

Si sa connaissance du costume breton est profonde, il a aussi développé une véritable expertise sur l’une de ses composantes majeures, hautement symbolique : la coiffe bigoudène.

Se situant volontiers dans l’histoire, Michel nous explique que, jusqu’à la survenance de la guerre 1939-45, toutes les femmes du pays bigouden, et presque toutes les fillettes encore, portaient la coiffe.

Dans les années 1930, on trouvait, de ce fait, une variété immense de motifs de coiffes. La décennie suivante, surtout à la sortie de la guerre, a vu le début de l’abandon de la coiffe par les jeunes. De ce fait, la créativité a subi une baisse de régime.

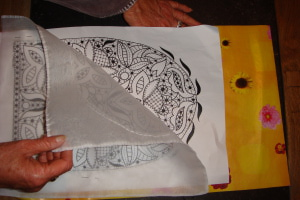

Michel a lui-même brodé deux coiffes, dont une en 1993-94 que sa maman a fièrement portée jusqu’en 1997 :

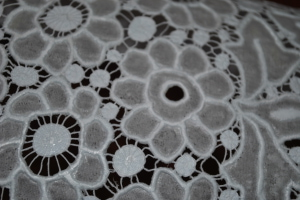

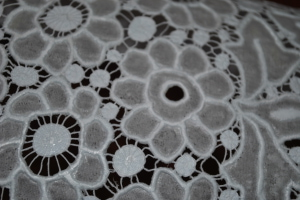

La coiffe ci-dessous a été confectionnée en 2002, à sa demande, par son amie Bernardine Mazo, alors âgée de 87 ans, dernière brodeuse de métier en pays bigouden ; et ce fut la dernière réalisée par elle, dans ces conditions.

La coiffe ci-dessous a été confectionnée en 2002, à sa demande, par son amie Bernardine Mazo, alors âgée de 87 ans, dernière brodeuse de métier en pays bigouden ; et ce fut la dernière réalisée par elle, dans ces conditions.

Portées tous les jours par un certain nombre, ces parures arrivaient à être défraîchies au bout de dix à quinze jours. Il convenait alors de les faire repasser à nouveau pour un nouvel allant. Les coiffes de cérémonie (baptêmes, mariages, pardons) se contentaient en principe d’une opération annuelle. Une coiffe de deuil était toujours prête dans l’armoire, au cas où !!!

Portées tous les jours par un certain nombre, ces parures arrivaient à être défraîchies au bout de dix à quinze jours. Il convenait alors de les faire repasser à nouveau pour un nouvel allant. Les coiffes de cérémonie (baptêmes, mariages, pardons) se contentaient en principe d’une opération annuelle. Une coiffe de deuil était toujours prête dans l’armoire, au cas où !!!

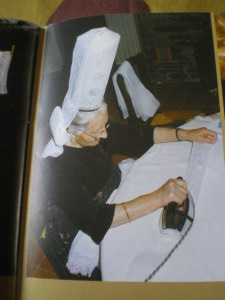

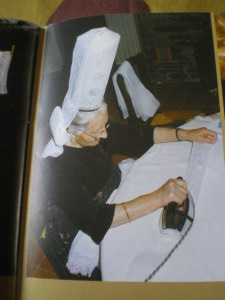

Les coiffes étaient amenées en bon état chez la repasseuse (ar ferourez, en breton). Celle-ci n’effectuait aucune réparation. Ainsi, les menus dégâts, dûs à l’usure notamment, étaient réparés par la propriétaire (reprises, rajouts de bouts de tissu sur une déchirure), parfois par une amie, plus habile, quand il s’agissait par exemple de reprendre une « araignée » ou un « point de bourdon ». Les 4 coins des coiffes étaient les endroits les plus attaqués par les épingles servant au maintien sur la tête. Tout au plus, la repasseuse collait-elle un morceau d’étoffe empesée.

Cette dernière profitait du temps froid et sec (dès février autrefois, le climat a changé depuis …) pour faire le maximum de travail car c’est là (par temps sec, donc) qu’est le meilleur rendu. Toutes les femmes portant la coiffe avant guerre, comme on l’a dit, le nombre de repasseuses était important pour satisfaire toute la clientèle. Et le travail les occupait à plein temps en période de presse. Chacune tenait à avoir ses coiffes prêtes pour le dimanche des Rameaux et les fêtes qui s’en suivaient, communions, premiers pardons, etc…

Cette dernière profitait du temps froid et sec (dès février autrefois, le climat a changé depuis …) pour faire le maximum de travail car c’est là (par temps sec, donc) qu’est le meilleur rendu. Toutes les femmes portant la coiffe avant guerre, comme on l’a dit, le nombre de repasseuses était important pour satisfaire toute la clientèle. Et le travail les occupait à plein temps en période de presse. Chacune tenait à avoir ses coiffes prêtes pour le dimanche des Rameaux et les fêtes qui s’en suivaient, communions, premiers pardons, etc…

Le repassage constituait alors un revenu non négligeable pour des personnes de condition modeste.

Les clientes apportaient les coiffes, 4-5-8-10 ou plus, soigneusement pliées dans un grand mouchoir plutôt qu’une serviette qui aurait été trop lourde. Très souvent, une marque discrète permettait à la repasseuse de reconnaître les pièces, et ainsi de ne pas commettre d’erreur au moment de les rendre.

Maîtrisant parfaitement la démarche délicate du repassage des coiffes, Michel a acquis son savoir-faire dans les années 1980, auprès de Joséphine. Elle repassait les coiffes de la maman, et elle a accepté, démarche rare à l’époque, de lui communiquer ses secrets :

Le tout débute par le nettoyage des coiffes, à l’aide de savon ou d’une lessive, et d’eau, en plein soleil de préférence. Toujours faites en coton, elles sont mises à bouillir quelques minutes. On les laisse dans l’eau, le temps du refroidissement. Rincées à plusieurs eaux, elles sont soumises à un léger bain de bleu à linge (juste trempées et ressorties aussitôt comme le montrent les photos ci-dessous). Ce bleu est devenu introuvable en France. On peut encore s’en procurer chez nos voisins, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, etc…. :

Le séchage se fait au soleil, si possible. Le travail de la repasseuse peut alors commencer.

Le séchage se fait au soleil, si possible. Le travail de la repasseuse peut alors commencer.

Le repassage (*) de la coiffe et du dalet (pièce rectangulaire placée à l’intérieur de la coiffe et qui constitue le cache-chignon) était l’apanage des spécialistes. Par contre, chaque bigoudène, en général, repassait elle-même ses lacets (deux bandeaux de tissu permettant le maintien de la coiffe : on les épingle au sommet de la coiffe, de chaque côté, puis ils sont fixés à la base et viennent former un noeud sur un côté de la tête comme le montre la photo ci-dessous représentant la maman de Michel vers 1980 :

Le séchage et la mise en forme étaient et sont toujours, la partie la plus déterminante pour un résultat optimal. Tout l’art, dans la coiffe bigoudène, est de réussir l’arrondi du haut. C’est ce à quoi l’on jugeait une bonne repasseuse. Et c’est toujours d’actualité pour une coiffe réussie !

Joséphine utilisait de l’amidon de blé et de riz. Pendant la guerre, en raison de la pénurie de certaines denrées, plusieurs repasseuses ont eu recours à la maïzena qui est l’amidon de maïs. Le réfrigérateur n’existant pas, l’amidon cuit ne se conservait pas.

Elaboré le matin, il était mis dans les coiffes, à la main, sitôt après. Celles-ci étaient alors empilées les unes sur les autres pour bien s’imprégner. Par temps trop chaud, un linge légèrement humide empêchait le déssèchement .

– fabrication de l’amidon : diluer, dans de l’amidon de blé, de la cire d’abeilles mélangée à de la bougie ou de la paraffine. Faire cuire au feu jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène et translucide. Faire une seconde préparation identique, en rajoutant un peu de bleu à linge, mais sans la faire cuire cette fois. Mélanger les deux préparations. L’amidon est prêt !

– empesage de la coiffe : bien imprégner le tissu (coiffe et dalets) avec l’amidon fraîchement réalisé (ou conservé au réfrigérateur 10 jours au plus), en supprimant les grumeaux éventuellement présents dans la pâte :

– premier passage du fer : juste passer le fer très chaud sur l’endroit, sans utiliser de pattemouille (l’imprégnation par l’amidon suffit à assurer l’humidité) :

– premier passage du fer : juste passer le fer très chaud sur l’endroit, sans utiliser de pattemouille (l’imprégnation par l’amidon suffit à assurer l’humidité) :

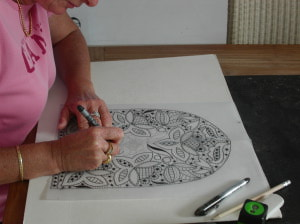

– durcissement : opération délicate qui va permettre d’assurer la bonne tenue de la coiffe. Commencer par sécher le fond plissé, endroit et envers, pour obtenir un « cartonnage » rigide. Ensuite, former la base, en la creusant légèrement (tirer les deux coins vers le bas). Monter progressivement sur la visagière (partie brodée de la coiffe) en respectant la disposition des motifs pour ne pas les déformer. Ceci toujours sur l’endroit :

– retournement de la coiffe : retourner par le haut, encore souple, pour éviter de casser les fibres du tissu :

– terminer le séchage de la partie plate et séchage du haut en suivant l’arrondi avec la pointe du fer, puis durcir le haut des ailes :

– peaufinage du sommet : passer le fer une dernière fois sur l’arrondi, en tenant la coiffe de l’intérieur avec la main (attention de ne pas se brûler les doigts). Ceci pour garantir un galbe parfait :

– dernière opération : faire un pli de chaque côté du fond, pour bien orienter les lacets de la coiffe, en humectant les doigts avec de la salive pour assouplir le tissu, et ainsi éviter d’en casser les fibres :

Le premier pli est fait ; le second se met en place :

– repassage du dalet : former un parallélépipède en repliant les deux côtés, ce qui permettra de bien insérer le dalet dans la coiffe :

Et voilà le travail terminé :

« Merci bras » à Michel Bolzer pour nous avoir permis d’entrevoir l’essence de son art, et ainsi, nous l’espérons, susciter de nouvelles vocations, nécessaires pour le pérenniser.

Amis bretons, à vos fers ! et surtout, pas à vapeur !!!

Retrouvez ci-dessous l’ émission radiophonique de RCF du 23 Août 2016 ( « La coiffe, ça décoiffe ! ») au cours de laquelle Michel est intervenu :