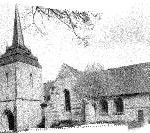

Chapelle de Cuzon

La chapelle de Cuzon est aujourd’hui isolée, presque cachée derrière la bretelle qui , à Quimper, relie le rond-point de Tréqueffélec à l’Eau-Blanche.

Cuzon était paroisse indépendante de Kerfeunteun jusqu’à la Révolution. En 1790, Cuzon, dont dépendait la chapelle de Ty-Mam-Doue, comptait 541 habitants et avait comme vicaire Augustin Quéinnec, né à Elliant en 1743. Il avait été nommé vicaire, et non pas recteur, de Cuzon, parce que la paroisse relevait du chapître de la cathédrale, ainsi d’ailleurs que la paroisse de Kerfeunteun elle-même.

L’origine de la paoisse de Cuzon, qui dépendait de l’évêque-comte de Cornouaille explique certains détails d’architecture ou de vestiges féodaux que les archéologues ont précieusement signalés. L’évâque, en tant que comte de Cornouaille était à la fois chef spirituel et temporel de la paroisse de Cuzon. Le vicaire, qui le représentait sur place, était donc chargé de faire rentrer les impôts, qui, à l’époque se payaient en nature, sous forme de dîme. Au Musée Départemental à Quimper, on peut voir encore auourd’hui des mesures prébendaires – autrement dit des mesures à blé fixées sur des blocs de pierre qui leur servaient d’appui- . Ces supports étaient encore en place dans le placître de la chapelle au début du siècle.

Le presbytère était situé dans l’enclos, entouré de murs élevés, avoisinant le placître. C’était une sorte de petit manoir, comme il se devait, le vicaire-recteur étant également le seigneur de la paroisse. A ce titre, il bénéficiait du droit de four banal, c’est-à-dire que tous ses paroissiens devaient obligatoirement venir faire cuire leur pain au presbytère. Ce four banal, relativement bien conservé, existe encore aujourd’hui, mais on voit qu’il n’a pas servi depuis fort longtemps. Un autre détail assez curieux, c’est l’ouverture assez étroite, sous forme de meurtrière, qui permettait au recteur de surveiller les abords de l’église, de l’intérieur du jardin du presbytère.

Un puits monumental rappelait également la splendeur, toute relative, du vicaire-recteur, qui à la Révolution ne touchait même pas la portion congrue, c’est à dire que ses revenus estimés à 310 livres par an, pour une population de 541 habitants, n’atteignaient pas le ‘SMIC’ jugé nécessaire pour un prêtre seul qui s’élevait à 400 livres. C’est la raison pour laquelle, au Concordat, Cuzon fut définitivement annexé à Kerfeunteun, faute de prêtres pour desservir toutes les paroisses, et faute de ressources suffisantes pour l’entretien d’un prêtre, malgré certains signes extérieurs, sinon de richesse, mais du moins d’autorité et de ‘tyrannie’ ou de privilèges, abolis dans la nuit du 4 Août 1789.

Comme la plupart des églises et chapelles spécifiquement bretonnes, Cuzon possède aussi son calvaire, situé dans le placître. C’est un monument en granit, haut de 5 mètres, remontant au Moyen-Age. Le soubassement comprend trois niveaux de plan circulaire. Le fût, qui primitivement devait être d’un seul bloc, a été cassé puis restauré, par un collier de fer. Le sommet du fût porte un écu qui a été martelé à la Révolution. Le tout est surmonté d’une croix à branches trilobées.

Enfin, une fontaine dont Louis Le Guennec disait, vers 1925 : ‘A 200 mètres à l’est de la chapelle, à gauche du petit chemin descendant vers l’Odet, dans un joli coin agreste, on découvre la fontaine Saint-Pierre, avec bassin de granit et lavoir. Elle était ornée de la statue du saint patron, disparue, mais dont on voit encore la console et la niche. Le linteau qui couronnait l’édicule a été renversé et gît à côté’. Le bassin de granit a disparu, victime du remembrement il y a une vingtaine d’années.

Les statues, la plupart en plâtre, proviennent de l’église paroissiale, qui, en échange, a ‘récupéré’ la statue de St Pierre en bois, qui se trouve dans le choeur de l’église. Les vitraux sont de simples verres blancs, diposés géométriquement.

De magnifiques arbres abritent la chapelle et dispensent aux visiteurs et aux pélerins une ombre bienfaisante durant l’été.

Témoignage : Pierre Loaëc (‘Le patrimoine religieux de Kerfeunteun’ – Quimper 1984)

NOTA : un témoignage nous précise qu’actuellement la chapelle sert de lieu de culte à la communauté orthodoxe quimpéroise.